超理文献:粒子力学概论与超导微观机理

| 本文转载自杨建磊在期刊网发表的文章《粒子力学概论与超导微观机理》,转载请标注作者杨建磊谢谢。

文章源地址:http://xueshu.qikan.com.cn/preview/1/102/857758 ,内容由 MFn233 转载并整编。 |

摘要:超导技术的发展带给了我们无限的想象,不断刷新着我们的认知。尽管如此,超导技术的应用距离我们产业化落地仍然还有很长的路要走。其根本原因是直到现在为止,超导现象的本质原因我们并不清楚,一旦我们突破超导现象的微观机理,超导技术的研究将会有的放矢,超导材料也如雨后春笋般不断涌现。

关键词:超导、粒子力学、超导微观机理

引言:我们现有理论仍不能完美解释“超导现象”,新超导材料的发现超出了现有物理学理论可以解释的范围。本文将结合粒子力学给出一个新的观点,对超导现象深层次进行剖析。

粒子力学概论 编辑

一、“热子”概念的提出 编辑

什么是“热子”呢?答案是:热量是由若干“热子”组成的。我为什么不强调“热子”是热量的量子化呢?因为“热子”并不是大小或质量相同的同一种微粒。热子可以是失去速度、处于弥散状态的各种微观粒子,例如:光子、中微子、甚至更小一些的粒子。

“热子”的来源大概有两个:

第一个来源:宇宙早期形成之初就固然存在的;另一个来源是:来自于高速运动的微观粒子发生碰撞后,会破碎产生一部分更加微小的粒子,它们因碰撞而失去速度,处于弥散状态。

“热子”是失去速度、处于弥散状态的一类粒子的统称。热子总是具有从密度高的地方向密度低的地方扩散移动的性质。“热子”不仅存在与原子或分子的间隙中,而且不均匀的弥散于宇宙的各个角落。

“热子”的数量反映了热量的多少,“热子”的密度反映了温度的高低,热子密度越大,温度越高,热子密度越小,则温度越低。

二、地球辐射粒子的特点 编辑

地球存在一个从地心向外呈球状扩散和弥散的热子场,同时还向外辐射大量的高速运动的粒子,这些经过地球表面向外辐射的粒子的运动方向是杂乱无章、毫无规则的。

三、粒子回旋效应 编辑

粒子回旋效应是指一些具有自旋或自转性质的粒子在运动过程中具有回旋的现象,这种现象在我们日常生活中也会看到,例如:回旋的飞盘、回旋的足球等。

四、各向性粒子效应 编辑

结合“粒子回旋效应”和地球辐射粒子的特点,我们不难发现,由于地球辐射粒子的杂乱无章和无规则性,使得任何物体或者复合粒子周围都存在从四面八方、各个方向袭来的外界粒子,这就是“各向性粒子效应”。

在这里强调一点:粒子力学中,不再认为“惯性”是物体的固有属性,而是认为“惯性”源自于物体粒子群中的所有群粒子与各向性袭来粒子之间的相对运动产生的碰撞。

五、“粒子群”概念的提出 编辑

需要注意的是,我们在这里提出的“粒子群”概念是区别于1995年由肯尼迪和埃伯哈特两位学者提出的大数据算法中的“粒子群”的,也区别于群论。

在这里我们提出的“粒子群”概念是物理学“粒子群”,由于任何物体都是由无数的微观运动粒子组成的,因此我们把任何物体都可以看作是一个“粒子群”。

粒子群:任何物体都可以看作是一个具有一定物体形态的粒子的集合,简称为“粒子群”。

当然,一些复合粒子也可以看作是一个粒子群。因此我们进一步的可以这么描述:

任何宏观物体或微观复合粒子都可以看作是一个“粒子群”

六、“群粒子”概念的提出 编辑

组成物体或复合粒子的所有微观粒子,我们统称为“群粒子”。

七、“群粒子被作用率”概念的提出 编辑

1、物体或复合粒子中的群粒子被外界袭来粒子碰撞的数量与群粒子总量的比值

2、物体中的群粒子被外界袭来粒子碰撞的概率

例如:一个粒子群中共有N个群粒子,在某一个方向上,其中的m个群粒子被物体外界袭来的粒子碰撞,那么,m与N的比值即为“群粒子被作用率”,我们用P表示。

“粒子群”和“群粒子”概念的提出为物理学研究提供了一种简单有效的方法,我们可以不必具体深究微观世界中的种类繁多的微观粒子和复杂的运动,而是看成一个整体来研究。

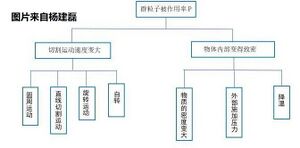

能使“群粒子被作用率P”变大的因素有哪些呢?

八、粒子作用率 编辑

粒子作用率:高速运动的外界粒子作对粒子群中群粒子的作用效率

九、粒阻 编辑

衡量物体粒子群阻碍外界袭来粒子穿过其本身能力大小的物理量

粒阻,我们用表示,但为了更简洁,我们用Ω来表示物体的粒阻,用ψ表示物体的外界袭来粒子流强度。

进一步的,我们得到力的计算公式:F = Ωψ

ψ:表示物体外界袭来粒子流强度;

Ω:表示物体的粒阻;

F:表示物体受到的力;

物体的粒阻有三个影响因素:

1、物体粒子群固有的微观粒子结构,我们用m表示

2、物体粒子群对外界袭来粒子的拦截率,也就是物体的群粒子被作用率,用P表示;

3、物体粒子群对外界袭来粒子的拦截强度,用L表示;

粒阻是质量的微观解释,也可以说是质量的本质,其中:

①物体固有的微观粒子结构是由物体的质量决定的;

这里的质量也就是我们平时所指的“静止质量m”,m=ρV。进一步地说,物体的微观粒子结构是由物体的密度和体积决定的。

②拦截率是由物体的自转角速度或切割运动速度决定的;

物体对外界袭来粒子的拦截率与自转角速度ω以及切割运动速度成正比,切割运动现象可以解释飞机的飞行、漩涡的形成等。

③拦截强度是由物体粒子群与外界袭来粒子的相对运动速度决定的,与物体的相对运动速度成正比。

拦截强度,可以解释物体的相对论质量或者说动质量。

需要指出的是,在经典力学中质量m是一个标量,而粒子力学中的粒阻是一个失量,质量m是各个方向的粒阻总的表现。

对于部分理论的解释 编辑

地球引力场的描述 编辑

第一步:静止且辐射的地球

不考虑地球的自转和公转运动,我们先把地球看能一个处于静止状态且可以向外辐射粒子的球,地球向外辐射的粒子又具有“粒子回旋效应”。

此时,“粒子回旋效应”使得我们可以理解牛顿的“万有引力”。

第二步:自转且辐射的地球

地球的自转和粒子回旋效应使得我们可以理解为什么月亮、空间站、卫星可以绕地球做圆周或椭圆运动,这种拖拽力是如何形成的。

第三步:公转、自转且辐射的地球

此时便形成了黎曼几何中描述的曲面,此时黎曼几何曲面更像是一个漩涡。

超导现象的微观机制 编辑

如何实现零电阻呢?

我们先了解一个现象,在炎热的夏天,环境温度通常可以达到30℃-40℃,房间里十分闷热,我们可以开空调使房间处于一个舒适的温度23℃,此时我们关闭空调观察一个情况。

- 1、如果把房间门打开,房间里很快就会再次闷热起来,而且温度接近于环境温度。

- 2、如果我们把房间门和窗户紧闭,房间内保持凉爽的时间就会延长。

高温环境与低温环境之间形成了“热压差”,也就是因为“热子”密度大小不同导致的压力差。上文中我们提到“热子”是处于弥散状态的,因此“热子”会自然的从温度高的地方向温度低的地方移动。

宏观世界中:

由于环境温度高,因此“热子”可以通过“门缝”进入到房间。“门缝”越大,“热子”进入房间越快,房间温度升高的越快。“门缝”越小,单位时间内进入房间的“热子”越少。

微观世界中:

原子之间的间隙就好比是导体中的“门缝”,环境中的“热子”也可以通过原子之间的“门缝”进入导体内部。原子之间的“门缝”越大,“热子”越容易从环境中进入导体内部。

形象比喻:(野生动物窜出模型)

导体中有无数条自由电子高速移动的公路,如果把电流中的自由电子比作是汽车,那么从外界环境中进入导体内部的“热子”就好比是马赛马拉国家公园的非洲大草原上从公路两侧突然窜出的兔子、犀牛、羚羊、猎豹、野猪、狮子、鬣狗、豪猪、角马,这些突然窜出的野生动物对汽车造成了阻碍。如果公路两旁的围栏足够紧密和牢固,这些野生动物就无法闯入公路,汽车就可以畅通无阻。同样的道理,从外界环境中不断进入导体内部的“热子”对自由电子的阻碍作用也是电阻的主要原因。

粒子窜出效应(马赛马拉效应) 编辑

我们把发生在导体微观世界中的这种类似于公路上行驶的汽车与从公路两侧突然窜出的野生动物发生碰撞现象,称为“粒子窜出效应”,也称“马赛马拉效应”。

“粒子窜出效应”不仅包括“热子”的窜出,还包括其他外界袭来粒子向导体内部窜入的现象,例如:外界磁场袭来的粒子、自身辐射源袭来的粒子、辐射性物质对导体的干扰等。

粒子窜出效应的本质是:外界粒子涌入导体内部原子之间的空隙(电流通道),定向移动的自由电子与之发生碰撞,继而产生的阻碍,这就是电阻的来源。

如何最大化减弱或消除“热子”对自由电子的阻碍作用呢? 编辑

答:尽可能减小原子之间的距离,尽可能的使得外界环境中的“热子”难以进入导体内部。

- 途径1:对材料施加高压

- 途径2:把材料至于低温环境中

- 途径3:参杂其他元素

①对导体施加高压

一方面:当对导体施加高压时,导体内原子之间的间隙被迫减小,可以有效隔绝外界粒子向导体内部的窜入。

另一方面:原子间隙中“热子”的密度会变大,热子向环境中大量移动。导体中的热子所剩无几,电阻减小或零电阻。

②降低导体的温度

当我们把导体放入液氮或液氦等低温环境时,导体中的热子向外界低温环境中大量移动,导体中“热子”所剩无几,因此电阻减小或零电阻。

③参杂元素

由于不同的原子具有不同的原子空间,不同大小的原子恰好可以实现互补和弥补作用。

电阻的微观影响因素有两个:①热子②电子流通间隙比

导体中总的电子流通间隙 编辑

我们知道原子与原子之间存在着间隙,当导体的长度、截面积确定时,导体内允许电子通过的总的流通间隙的体积与原子的种类性质、排列方式、不同原子间的组合方式均有关系。

电子流通间隙比 编辑

把一段导体中自由电子流通间隙的总体积与这段导体的体积的比值,称为“电子流通间隙比”

当温度一定时,电子流通间隙比越大,说明这种导体的导电性越好。

思想模型:开车赶大集 编辑

汽车就好比是定向移动的自由电子,“热子”就像是集上熙熙攘攘的行人。赶大集的那几条街道的宽窄、弯曲程度取决于沿街店铺、摊位的之间的排列组合方式以及店铺和摊位的大小。

此时,这些店铺和摊位就好比是导体中的原子。

动态平衡区 编辑

肯定存在一个范围,使得磁引力克服磁斥力与重力,达到一种动态平衡,即量子锁定或“磁通钉扎”状态,但是随着原子间距离的减小,致使群粒子被作用率P大到一个临界值,使得超导体产生完全抗磁性。

超导现象本质 编辑

如果我们把超导体中不同的原子想象成气压不同的皮球,那么我们可能会豁然开朗。事实上,一直以来人们并不知道,不同种类的原子具有不同的原始态,就像皮球具有不同的内压一样。当把具有一定内压的皮球放入透明玻璃箱时,我们会发现当对玻璃箱内加压或抽真空时,皮球会有不同程度的膨胀或收缩,而原子的空间大小和原子之间的距离也会随温度高低的变化而变化。

超导一定具有磁悬浮现象,但具有磁悬浮现象并不一定是超导。原因是影响导体群粒子被作用率的因素有很多,改变外界磁场强度(磁感线密度)也可以改变导体的群粒子被作用率,也可以实现物体的磁悬浮状态,例如青蛙的磁悬浮。但要想实现材料的超导零电阻,必须克服导体的“马赛马拉效应”(粒子窜入效应)。

(文章到此结束)

转载者后记 编辑

本文由杨建磊原创,转载者不从中收取任何利益,仅作转载与整编供锑星百科读者参考,且不对此文章发表任何有关其正确性等的言论。请各位明辨是非,理性看待。