超理文献:粒子力學概論與超導微觀機理

| 本文轉載自楊建磊在期刊網發表的文章《粒子力學概論與超導微觀機理》,轉載請標註作者楊建磊謝謝。

文章源地址:http://xueshu.qikan.com.cn/preview/1/102/857758 ,內容由 MFn233 轉載並整編。 |

摘要:超導技術的發展帶給了我們無限的想像,不斷刷新著我們的認知。儘管如此,超導技術的應用距離我們產業化落地仍然還有很長的路要走。其根本原因是直到現在為止,超導現象的本質原因我們並不清楚,一旦我們突破超導現象的微觀機理,超導技術的研究將會有的放矢,超導材料也如雨後春筍般不斷湧現。

關鍵詞:超導、粒子力學、超導微觀機理

引言:我們現有理論仍不能完美解釋「超導現象」,新超導材料的發現超出了現有物理學理論可以解釋的範圍。本文將結合粒子力學給出一個新的觀點,對超導現象深層次進行剖析。

粒子力學概論 編輯

一、「熱子」概念的提出 編輯

什麼是「熱子」呢?答案是:熱量是由若干「熱子」組成的。我為什麼不強調「熱子」是熱量的量子化呢?因為「熱子」並不是大小或質量相同的同一種微粒。熱子可以是失去速度、處於彌散狀態的各種微觀粒子,例如:光子、中微子、甚至更小一些的粒子。

「熱子」的來源大概有兩個:

第一個來源:宇宙早期形成之初就固然存在的;另一個來源是:來自於高速運動的微觀粒子發生碰撞後,會破碎產生一部分更加微小的粒子,它們因碰撞而失去速度,處於彌散狀態。

「熱子」是失去速度、處於彌散狀態的一類粒子的統稱。熱子總是具有從密度高的地方向密度低的地方擴散移動的性質。「熱子」不僅存在與原子或分子的間隙中,而且不均勻的彌散於宇宙的各個角落。

「熱子」的數量反映了熱量的多少,「熱子」的密度反映了溫度的高低,熱子密度越大,溫度越高,熱子密度越小,則溫度越低。

二、地球輻射粒子的特點 編輯

地球存在一個從地心向外呈球狀擴散和彌散的熱子場,同時還向外輻射大量的高速運動的粒子,這些經過地球表面向外輻射的粒子的運動方向是雜亂無章、毫無規則的。

三、粒子迴旋效應 編輯

粒子迴旋效應是指一些具有自旋或自轉性質的粒子在運動過程中具有迴旋的現象,這種現象在我們日常生活中也會看到,例如:迴旋的飛盤、迴旋的足球等。

四、各向性粒子效應 編輯

結合「粒子迴旋效應」和地球輻射粒子的特點,我們不難發現,由於地球輻射粒子的雜亂無章和無規則性,使得任何物體或者複合粒子周圍都存在從四面八方、各個方向襲來的外界粒子,這就是「各向性粒子效應」。

在這裡強調一點:粒子力學中,不再認為「慣性」是物體的固有屬性,而是認為「慣性」源自於物體粒子群中的所有群粒子與各向性襲來粒子之間的相對運動產生的碰撞。

五、「粒子群」概念的提出 編輯

需要注意的是,我們在這裡提出的「粒子群」概念是區別於1995年由甘迺迪和埃伯哈特兩位學者提出的大數據算法中的「粒子群」的,也區別於群論。

在這裡我們提出的「粒子群」概念是物理學「粒子群」,由於任何物體都是由無數的微觀運動粒子組成的,因此我們把任何物體都可以看作是一個「粒子群」。

粒子群:任何物體都可以看作是一個具有一定物體形態的粒子的集合,簡稱為「粒子群」。

當然,一些複合粒子也可以看作是一個粒子群。因此我們進一步的可以這麼描述:

任何宏觀物體或微觀複合粒子都可以看作是一個「粒子群」

六、「群粒子」概念的提出 編輯

組成物體或複合粒子的所有微觀粒子,我們統稱為「群粒子」。

七、「群粒子被作用率」概念的提出 編輯

1、物體或複合粒子中的群粒子被外界襲來粒子碰撞的數量與群粒子總量的比值

2、物體中的群粒子被外界襲來粒子碰撞的概率

例如:一個粒子群中共有N個群粒子,在某一個方向上,其中的m個群粒子被物體外界襲來的粒子碰撞,那麼,m與N的比值即為「群粒子被作用率」,我們用P表示。

「粒子群」和「群粒子」概念的提出為物理學研究提供了一種簡單有效的方法,我們可以不必具體深究微觀世界中的種類繁多的微觀粒子和複雜的運動,而是看成一個整體來研究。

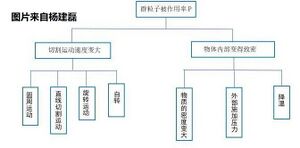

能使「群粒子被作用率P」變大的因素有哪些呢?

八、粒子作用率 編輯

粒子作用率:高速運動的外界粒子作對粒子群中群粒子的作用效率

九、粒阻 編輯

衡量物體粒子群阻礙外界襲來粒子穿過其本身能力大小的物理量

粒阻,我們用表示,但為了更簡潔,我們用Ω來表示物體的粒阻,用ψ表示物體的外界襲來粒子流強度。

進一步的,我們得到力的計算公式:F = Ωψ

ψ:表示物體外界襲來粒子流強度;

Ω:表示物體的粒阻;

F:表示物體受到的力;

物體的粒阻有三個影響因素:

1、物體粒子群固有的微觀粒子結構,我們用m表示

2、物體粒子群對外界襲來粒子的攔截率,也就是物體的群粒子被作用率,用P表示;

3、物體粒子群對外界襲來粒子的攔截強度,用L表示;

粒阻是質量的微觀解釋,也可以說是質量的本質,其中:

①物體固有的微觀粒子結構是由物體的質量決定的;

這裡的質量也就是我們平時所指的「靜止質量m」,m=ρV。進一步地說,物體的微觀粒子結構是由物體的密度和體積決定的。

②攔截率是由物體的自轉角速度或切割運動速度決定的;

物體對外界襲來粒子的攔截率與自轉角速度ω以及切割運動速度成正比,切割運動現象可以解釋飛機的飛行、漩渦的形成等。

③攔截強度是由物體粒子群與外界襲來粒子的相對運動速度決定的,與物體的相對運動速度成正比。

攔截強度,可以解釋物體的相對論質量或者說動質量。

需要指出的是,在經典力學中質量m是一個標量,而粒子力學中的粒阻是一個失量,質量m是各個方向的粒阻總的表現。

對於部分理論的解釋 編輯

地球引力場的描述 編輯

第一步:靜止且輻射的地球

不考慮地球的自轉和公轉運動,我們先把地球看能一個處於靜止狀態且可以向外輻射粒子的球,地球向外輻射的粒子又具有「粒子迴旋效應」。

此時,「粒子迴旋效應」使得我們可以理解牛頓的「萬有引力」。

第二步:自轉且輻射的地球

地球的自轉和粒子迴旋效應使得我們可以理解為什麼月亮、空間站、衛星可以繞地球做圓周或橢圓運動,這種拖拽力是如何形成的。

第三步:公轉、自轉且輻射的地球

此時便形成了黎曼幾何中描述的曲面,此時黎曼幾何曲面更像是一個漩渦。

超導現象的微觀機制 編輯

如何實現零電阻呢?

我們先了解一個現象,在炎熱的夏天,環境溫度通常可以達到30℃-40℃,房間裡十分悶熱,我們可以開空調使房間處於一個舒適的溫度23℃,此時我們關閉空調觀察一個情況。

- 1、如果把房間門打開,房間裡很快就會再次悶熱起來,而且溫度接近於環境溫度。

- 2、如果我們把房間門和窗戶緊閉,房間內保持涼爽的時間就會延長。

高溫環境與低溫環境之間形成了「熱壓差」,也就是因為「熱子」密度大小不同導致的壓力差。上文中我們提到「熱子」是處於彌散狀態的,因此「熱子」會自然的從溫度高的地方向溫度低的地方移動。

宏觀世界中:

由於環境溫度高,因此「熱子」可以通過「門縫」進入到房間。「門縫」越大,「熱子」進入房間越快,房間溫度升高的越快。「門縫」越小,單位時間內進入房間的「熱子」越少。

微觀世界中:

原子之間的間隙就好比是導體中的「門縫」,環境中的「熱子」也可以通過原子之間的「門縫」進入導體內部。原子之間的「門縫」越大,「熱子」越容易從環境中進入導體內部。

形象比喻:(野生動物竄出模型)

導體中有無數條自由電子高速移動的公路,如果把電流中的自由電子比作是汽車,那麼從外界環境中進入導體內部的「熱子」就好比是馬賽馬拉國家公園的非洲大草原上從公路兩側突然竄出的兔子、犀牛、羚羊、獵豹、野豬、獅子、鬣狗、豪豬、角馬,這些突然竄出的野生動物對汽車造成了阻礙。如果公路兩旁的圍欄足夠緊密和牢固,這些野生動物就無法闖入公路,汽車就可以暢通無阻。同樣的道理,從外界環境中不斷進入導體內部的「熱子」對自由電子的阻礙作用也是電阻的主要原因。

粒子竄出效應(馬賽馬拉效應) 編輯

我們把發生在導體微觀世界中的這種類似於公路上行駛的汽車與從公路兩側突然竄出的野生動物發生碰撞現象,稱為「粒子竄出效應」,也稱「馬賽馬拉效應」。

「粒子竄出效應」不僅包括「熱子」的竄出,還包括其他外界襲來粒子嚮導體內部竄入的現象,例如:外界磁場襲來的粒子、自身輻射源襲來的粒子、輻射性物質對導體的干擾等。

粒子竄出效應的本質是:外界粒子湧入導體內部原子之間的空隙(電流通道),定向移動的自由電子與之發生碰撞,繼而產生的阻礙,這就是電阻的來源。

如何最大化減弱或消除「熱子」對自由電子的阻礙作用呢? 編輯

答:儘可能減小原子之間的距離,儘可能的使得外界環境中的「熱子」難以進入導體內部。

- 途徑1:對材料施加高壓

- 途徑2:把材料至於低溫環境中

- 途徑3:參雜其他元素

①對導體施加高壓

一方面:當對導體施加高壓時,導體內原子之間的間隙被迫減小,可以有效隔絕外界粒子嚮導體內部的竄入。

另一方面:原子間隙中「熱子」的密度會變大,熱子向環境中大量移動。導體中的熱子所剩無幾,電阻減小或零電阻。

②降低導體的溫度

當我們把導體放入液氮或液氦等低溫環境時,導體中的熱子向外界低溫環境中大量移動,導體中「熱子」所剩無幾,因此電阻減小或零電阻。

③參雜元素

由於不同的原子具有不同的原子空間,不同大小的原子恰好可以實現互補和彌補作用。

電阻的微觀影響因素有兩個:①熱子②電子流通間隙比

導體中總的電子流通間隙 編輯

我們知道原子與原子之間存在著間隙,當導體的長度、截面積確定時,導體內允許電子通過的總的流通間隙的體積與原子的種類性質、排列方式、不同原子間的組合方式均有關係。

電子流通間隙比 編輯

把一段導體中自由電子流通間隙的總體積與這段導體的體積的比值,稱為「電子流通間隙比」

當溫度一定時,電子流通間隙比越大,說明這種導體的導電性越好。

思想模型:開車趕大集 編輯

汽車就好比是定向移動的自由電子,「熱子」就像是集上熙熙攘攘的行人。趕大集的那幾條街道的寬窄、彎曲程度取決於沿街店鋪、攤位的之間的排列組合方式以及店鋪和攤位的大小。

此時,這些店鋪和攤位就好比是導體中的原子。

動態平衡區 編輯

肯定存在一個範圍,使得磁引力克服磁斥力與重力,達到一種動態平衡,即量子鎖定或「磁通釘扎」狀態,但是隨著原子間距離的減小,致使群粒子被作用率P大到一個臨界值,使得超導體產生完全抗磁性。

超導現象本質 編輯

如果我們把超導體中不同的原子想像成氣壓不同的皮球,那麼我們可能會豁然開朗。事實上,一直以來人們並不知道,不同種類的原子具有不同的原始態,就像皮球具有不同的內壓一樣。當把具有一定內壓的皮球放入透明玻璃箱時,我們會發現當對玻璃箱內加壓或抽真空時,皮球會有不同程度的膨脹或收縮,而原子的空間大小和原子之間的距離也會隨溫度高低的變化而變化。

超導一定具有磁懸浮現象,但具有磁懸浮現象並不一定是超導。原因是影響導體群粒子被作用率的因素有很多,改變外界磁場強度(磁感線密度)也可以改變導體的群粒子被作用率,也可以實現物體的磁懸浮狀態,例如青蛙的磁懸浮。但要想實現材料的超導零電阻,必須克服導體的「馬賽馬拉效應」(粒子竄入效應)。

(文章到此結束)

轉載者後記 編輯

本文由楊建磊原創,轉載者不從中收取任何利益,僅作轉載與整編供銻星百科讀者參考,且不對此文章發表任何有關其正確性等的言論。請各位明辨是非,理性看待。